Histoire

Moyen Âge : un bourg en expansion

Le nom du village apparaît pour la première fois dans un texte de 1045, sous la forme « Wairar », un mot d’origine germanique signifiant à la fois « gué » et « boue ».

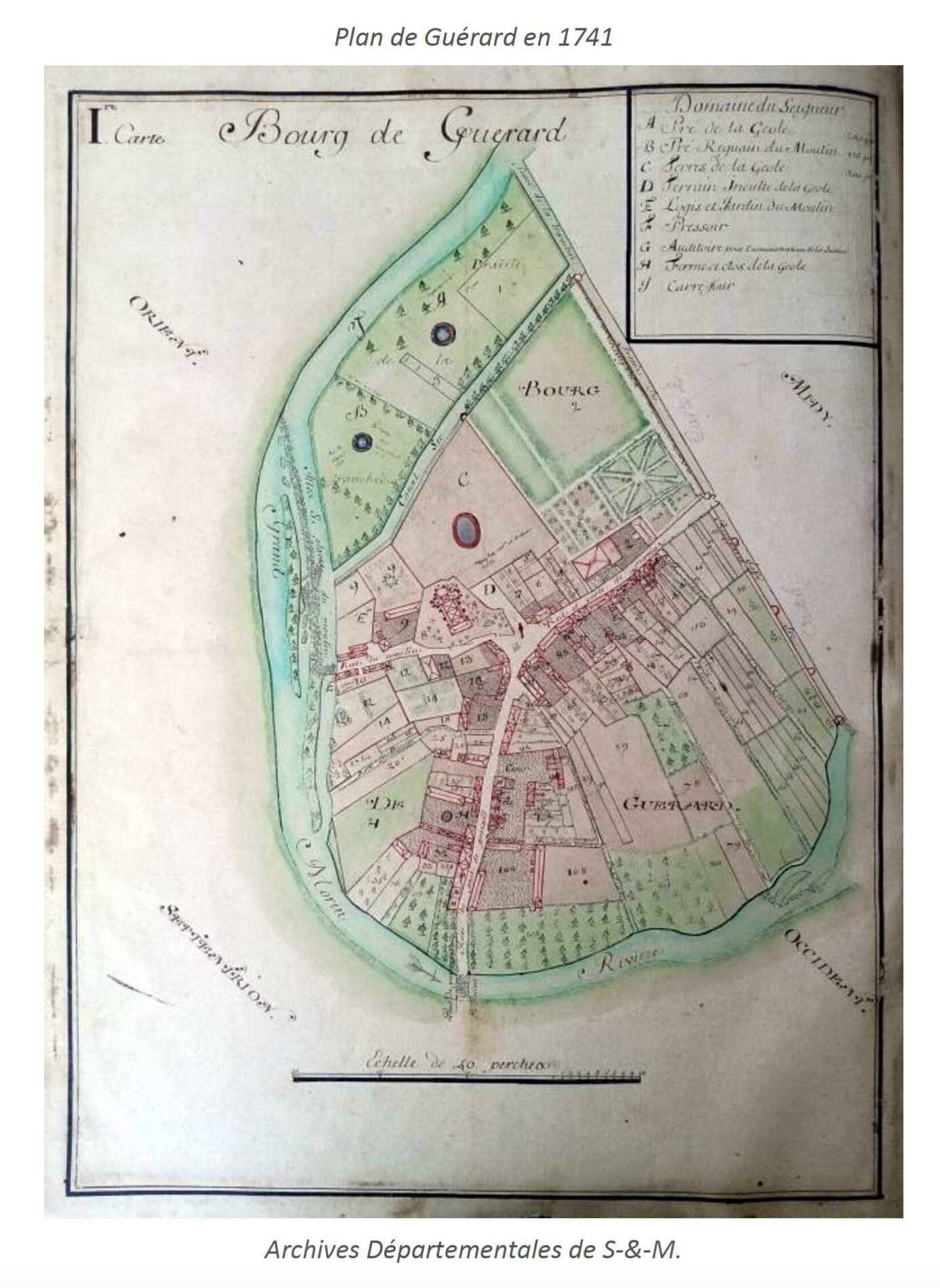

À l’époque, le bourg de Guérard est enclavé dans le méandre du Grand Morin, sans autre accès que la route d’Hautefeuille/Mortcerf. Pour accéder au plateau nord, il fallait traverser la rivière par le gué et emprunter des sentiers difficilement carrossables.

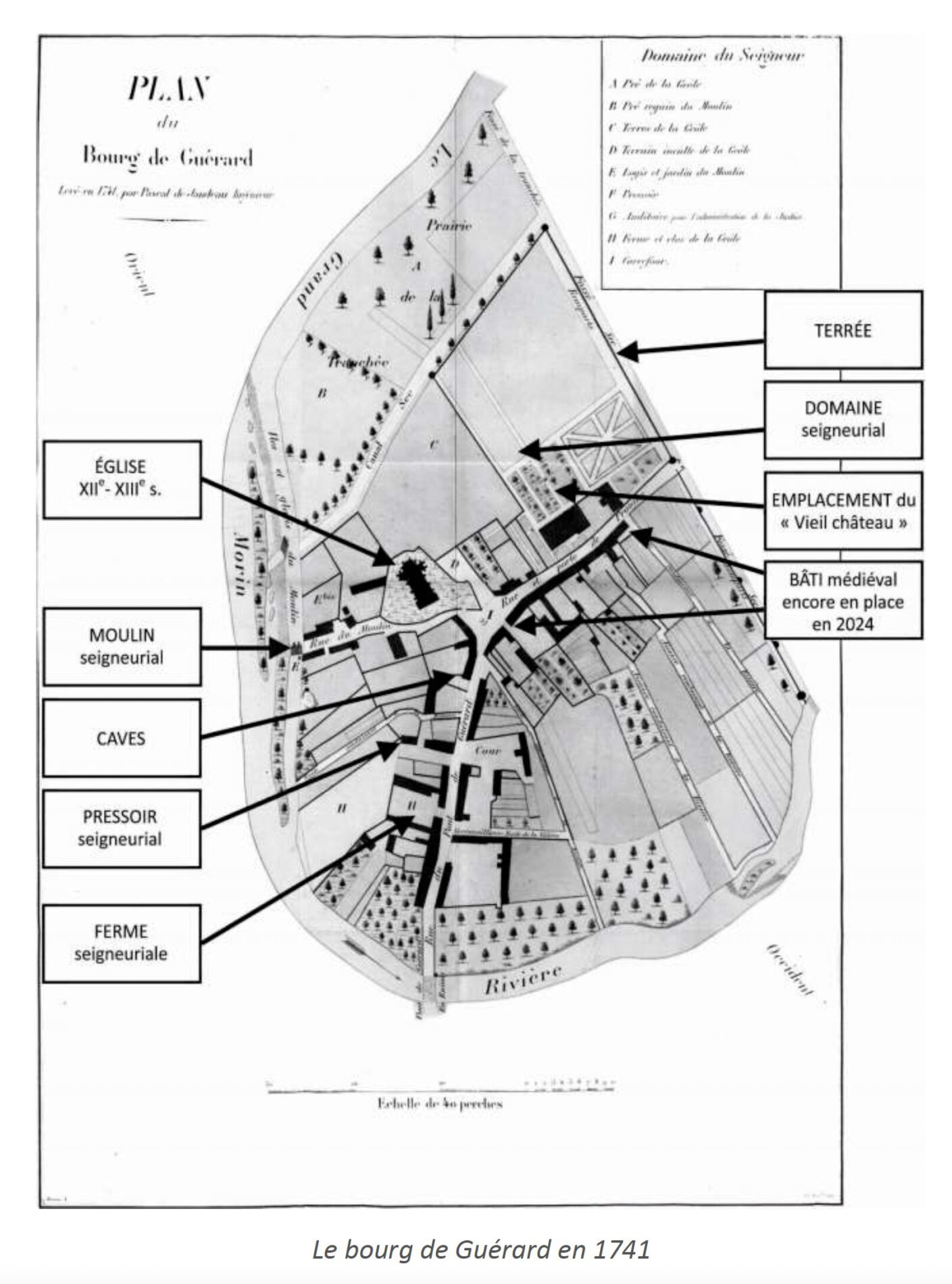

Dès le XIe siècle, le territoire est sous la domination de puissants seigneurs : d’abord la famille de Roucy, puis, les sires de Crécy. Ces seigneurs ne résident pas sur place, mais ils exercent la justice et prélèvent des revenus sur les paysans du bourg et des hameaux.

Ils disposent d’un modeste château, d’une ferme domaniale, et de caves en souterrain qui leur permettent de stocker les récoltes. Certaines d’entre elles existent encore aujourd’hui.

Le monastère de La Celle possède lui aussi des terres sur Guérard. Il nomme le curé de la paroisse et détient des droits, comme l’exploitation du moulin près de l’église.

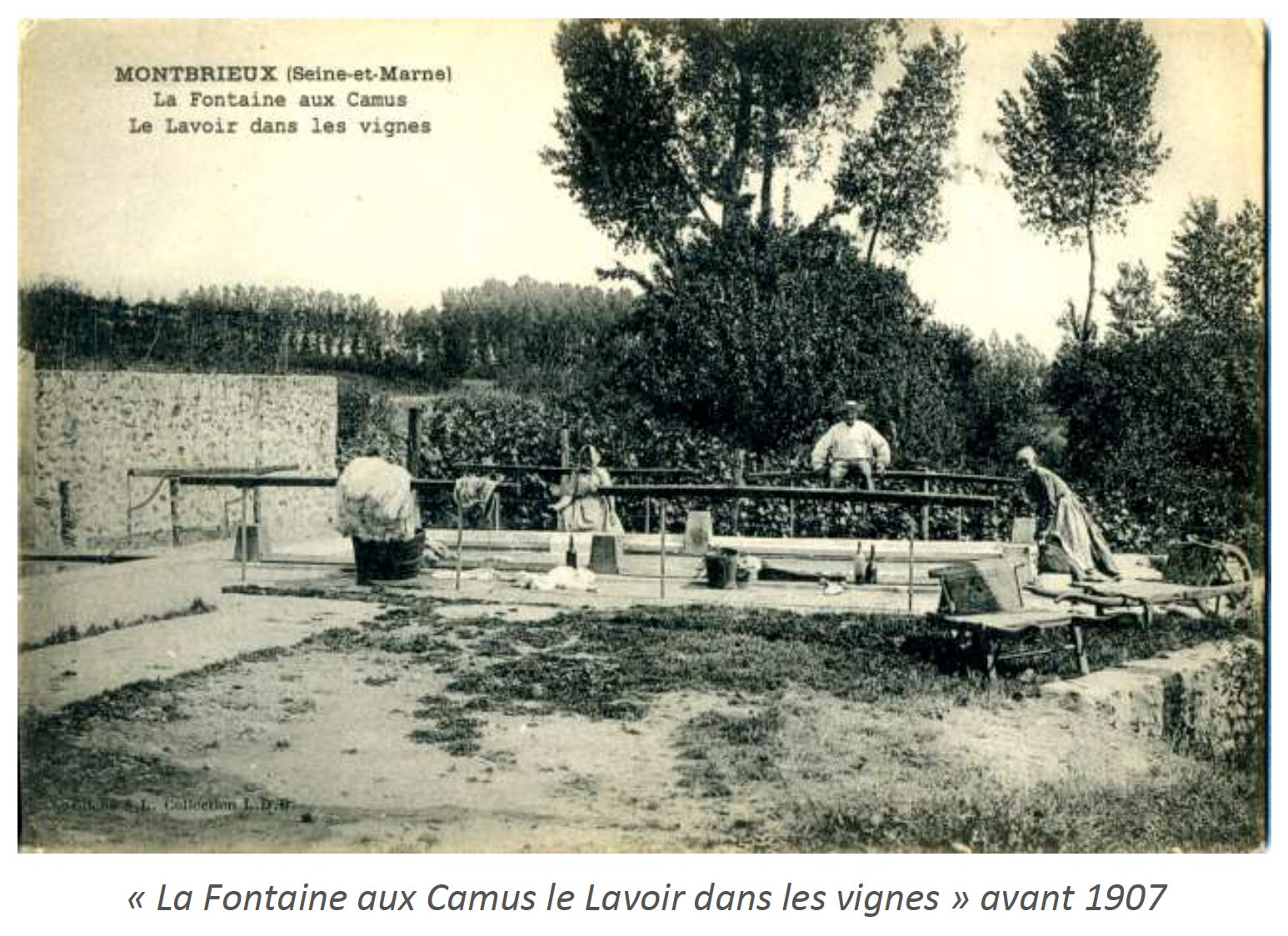

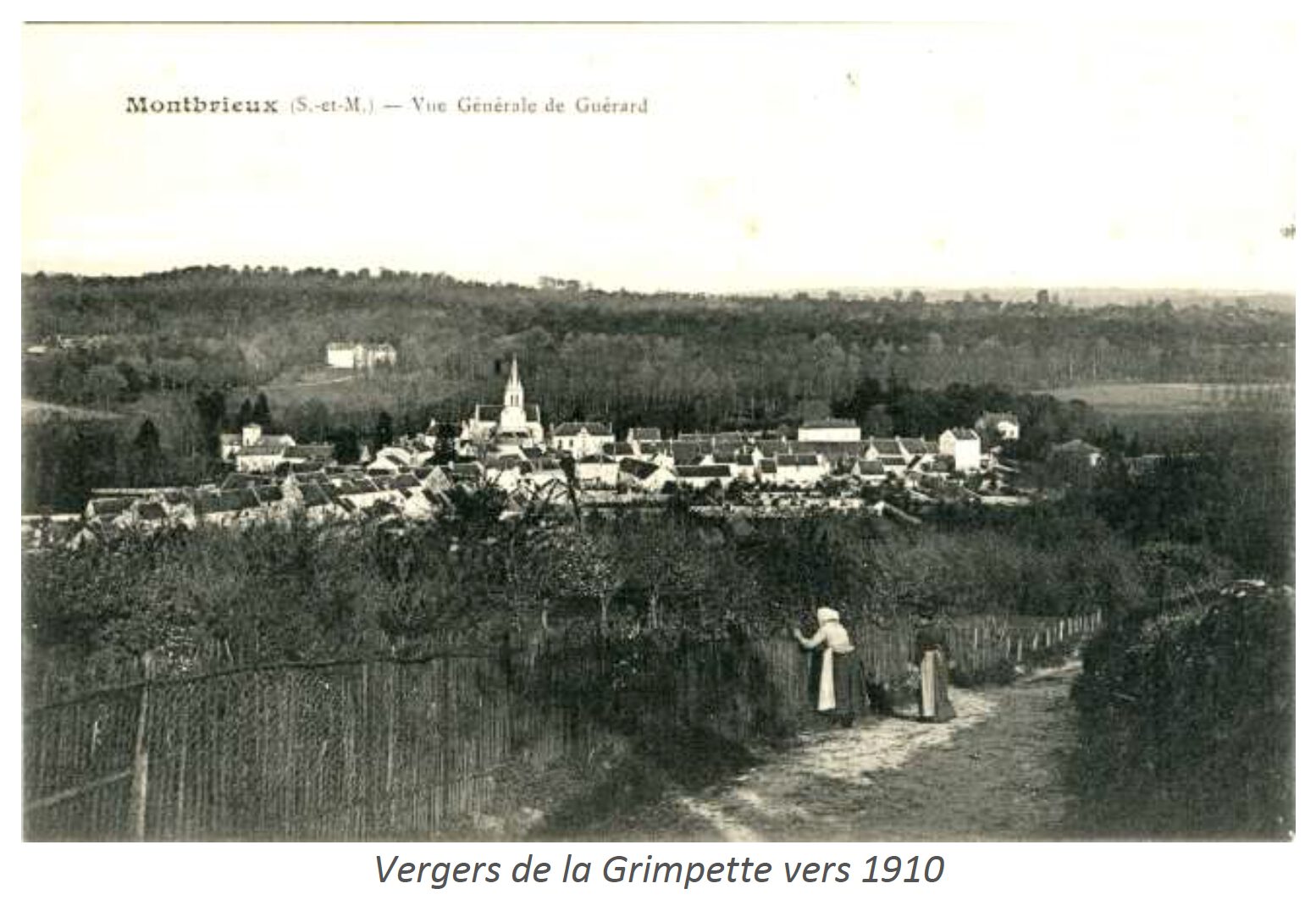

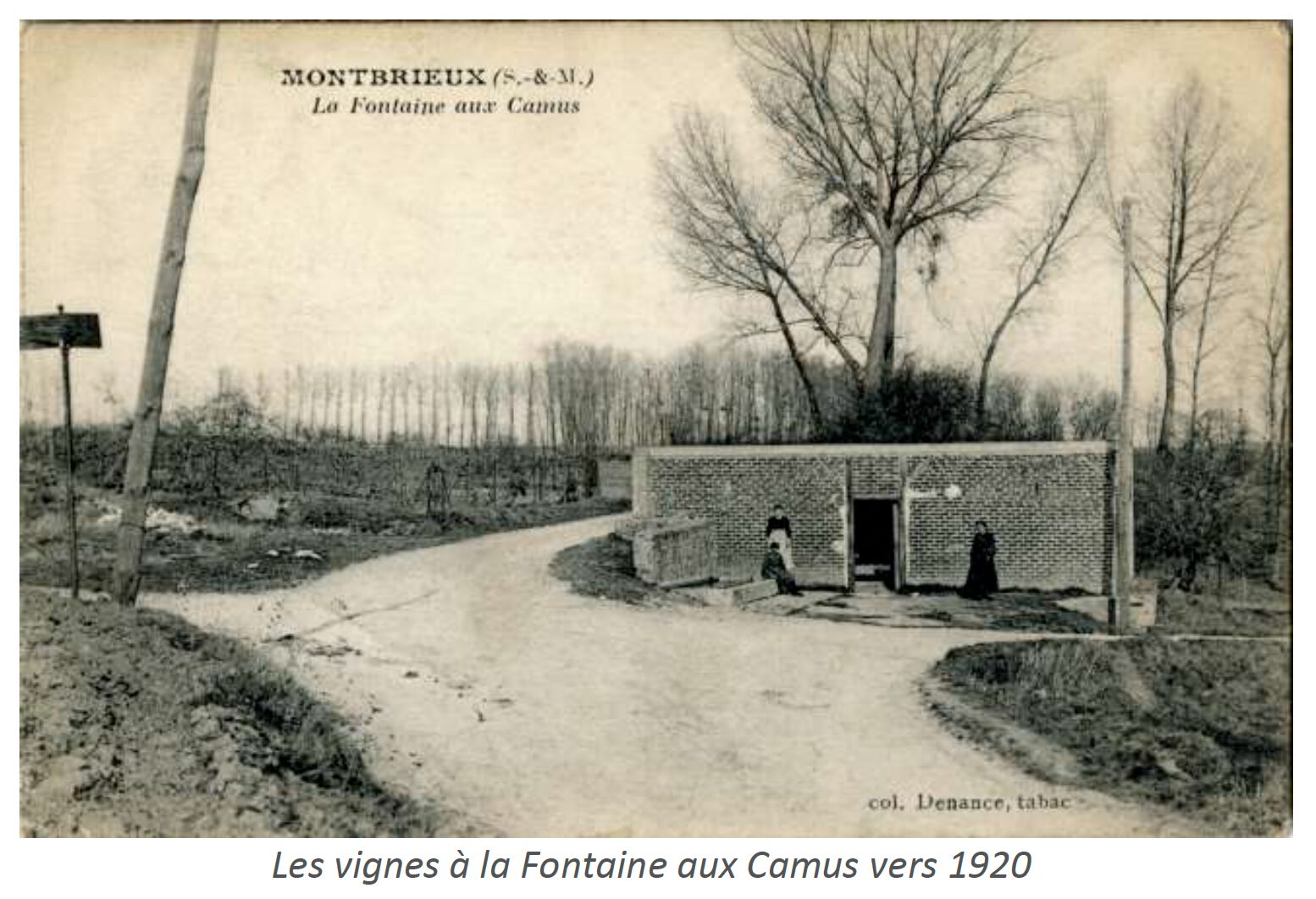

Entre le XIIe et le XIIIe siècle, Guérard connaît un véritable développement. La proximité des grandes foires médiévales de Provins et Lagny, et surtout la demande alimentaire croissante de Paris, contribuent à l’essor du village. Les terres sont défrichées, la vigne progresse sur les coteaux, et l’on produit du vin en grande quantité — en témoigne une donation de près de 3 000 litres à l’abbaye de Couilly Pont aux Dames en 1232 !

La communauté villageoise se structure autour de l’église paroissiale qui, reconstruite à partir de 1230, rayonne avec ses dimensions majestueuses, preuve d’une population importante et aisée.

Mais le XIVe siècle marque une période de crise : entre la peste noire, la guerre de Cent Ans et les famines, Guérard, comme de nombreux villages, est durement touché.

Des exploitations sont abandonnées, la population diminue, et le développement s’interrompt brutalement.

La période moderne : entre guerres de religion et prospérité viticole

Au XVIe siècle, les seigneurs de Guérard font construire un château à Rouilly-le-Bas, qui devient leur résidence principale.

Mais les guerres de religion frappent la région. Guérard est pris entre la châtellenie catholique de Crécy et celle protestante de Mortcerf. En 1578, les habitants demandent l’autorisation de fortifier le bourg. Ils créent alors un système défensif impressionnant : la terrée.

Jusqu’à la Révolution, plusieurs familles seigneuriales se succèdent à Guérard. Elles détiennent la justice locale et partagent les terres avec des communautés religieuses.

La vigne est alors la première ressource du pays et les vignobles couvrent les coteaux du Grand Morin sur plus de 500 hectares. En 1784, la paroisse de Guérard (qui comprend alors une partie de La Celle), compte 219 familles de vignerons sur 295 foyers.

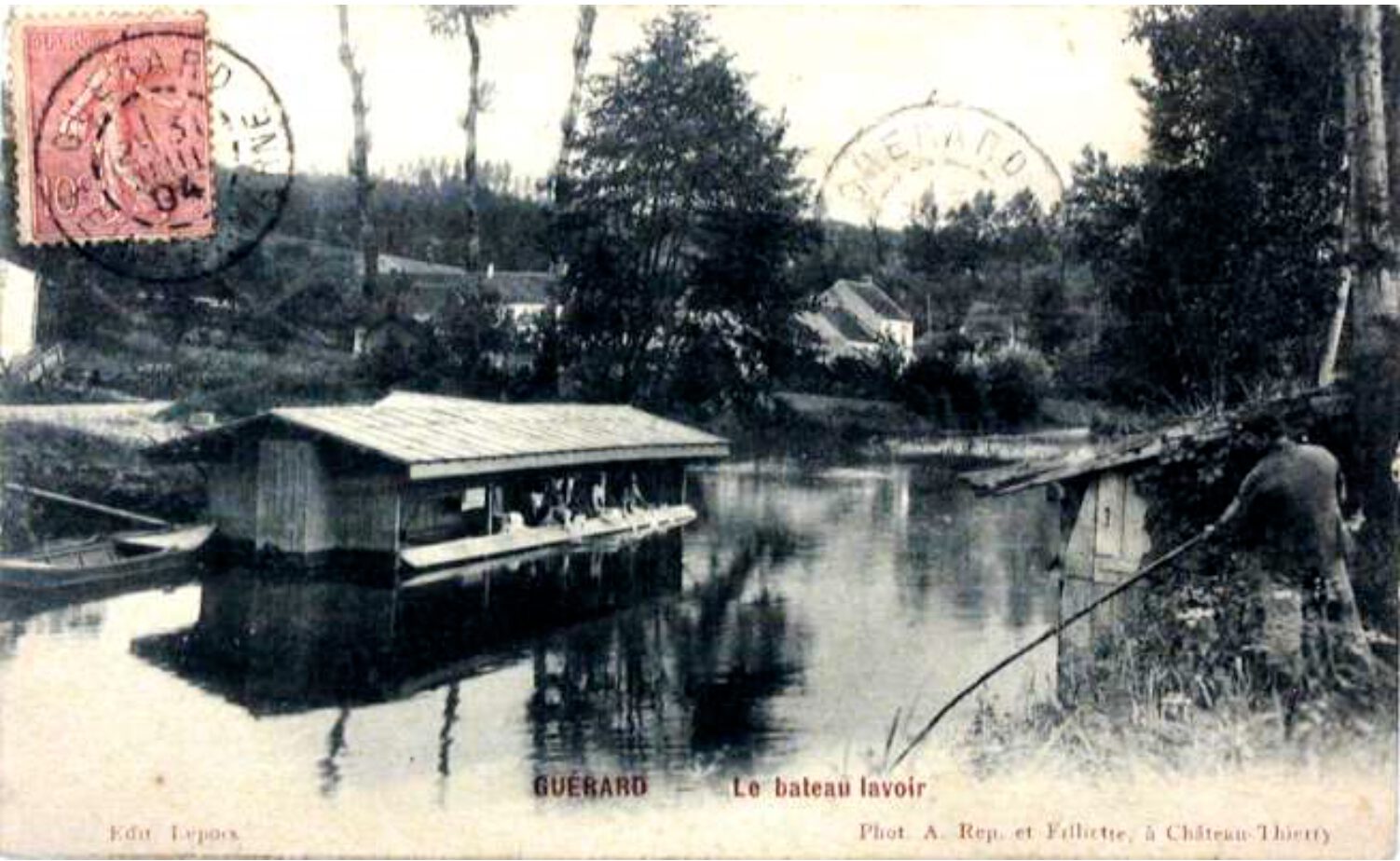

La rivière, elle, alimente des moulins à blé, à huile et à papier, et participe à la fortune du village. Guérard retrouve une belle vitalité : en 1792, la commune compte plus de 2 000 habitants.

La période contemporaine

La Révolution française marque une rupture brutale dans l’histoire de Guérard. En 1794, le dernier seigneur, Auguste-Henri Langlois, et son épouse sont guillotinés et leurs biens sont saisis.

Au début du XIXe siècle, leur héritier, le comte de Biencourt, récupère une partie des terres familiales. Il fait reconstruire le château de Rouilly en 1854, tandis que les dépendances du bourg sont vendues par lots.

Au milieu du siècle, le bourg change radicalement de visage. Grâce à d’importants travaux, il sort enfin de son isolement : une nouvelle voie est tracée au nord (actuelle D20E) pour rejoindre la « route d’Allemagne » reliant Crécy à Coulommiers.

L’église, alors en ruine, échappe de peu à la démolition. Grâce à l’action du curé Gérard Baudoux et à un don personnel de Napoléon III, elle est entièrement restaurée en 1851-1852. Le cimetière, entourant autrefois l’église, est déplacé à l’est, mais reste dans le cœur du village, prolongeant ainsi la tradition médiévale du lien entre vivants et morts.

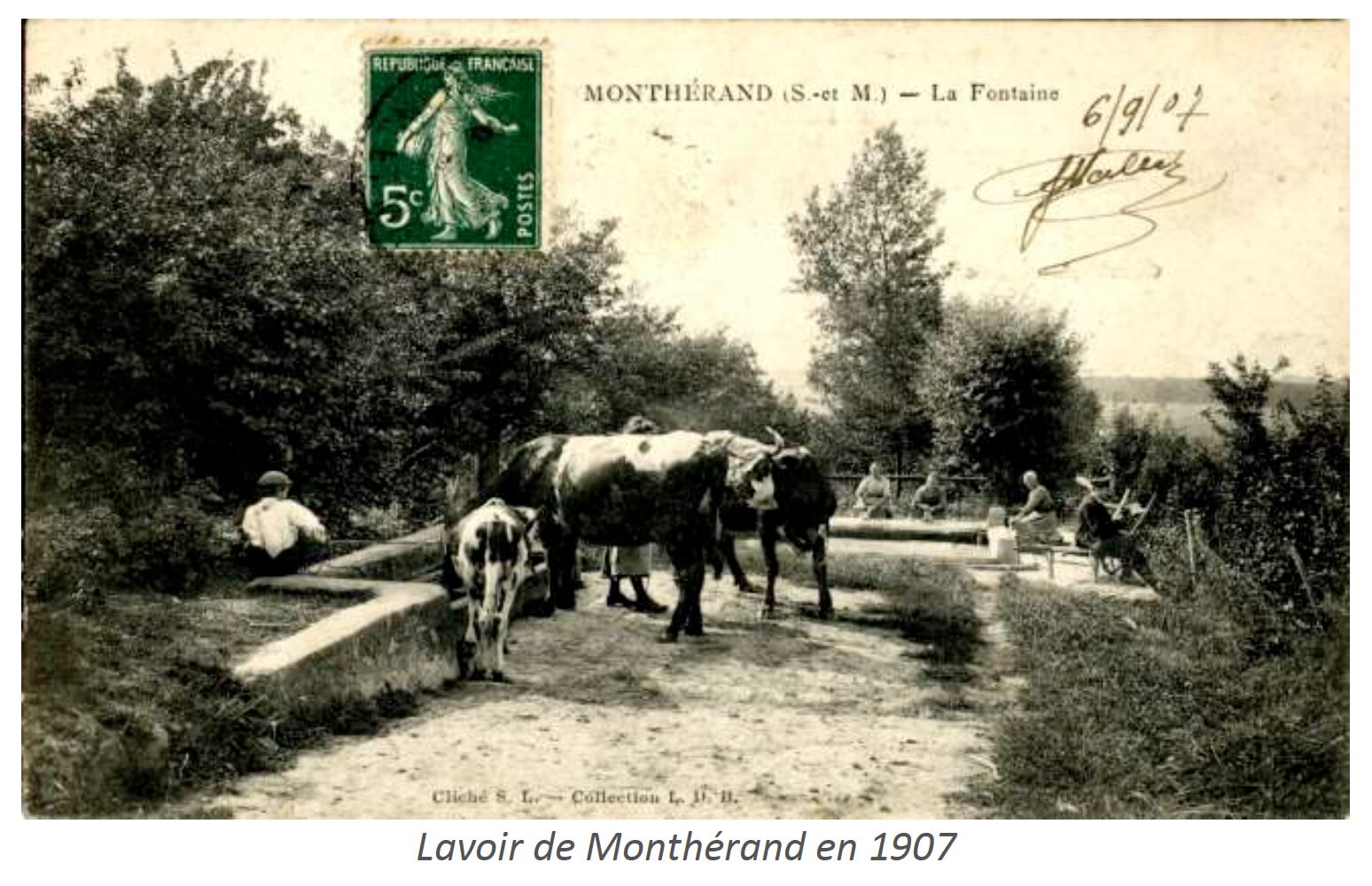

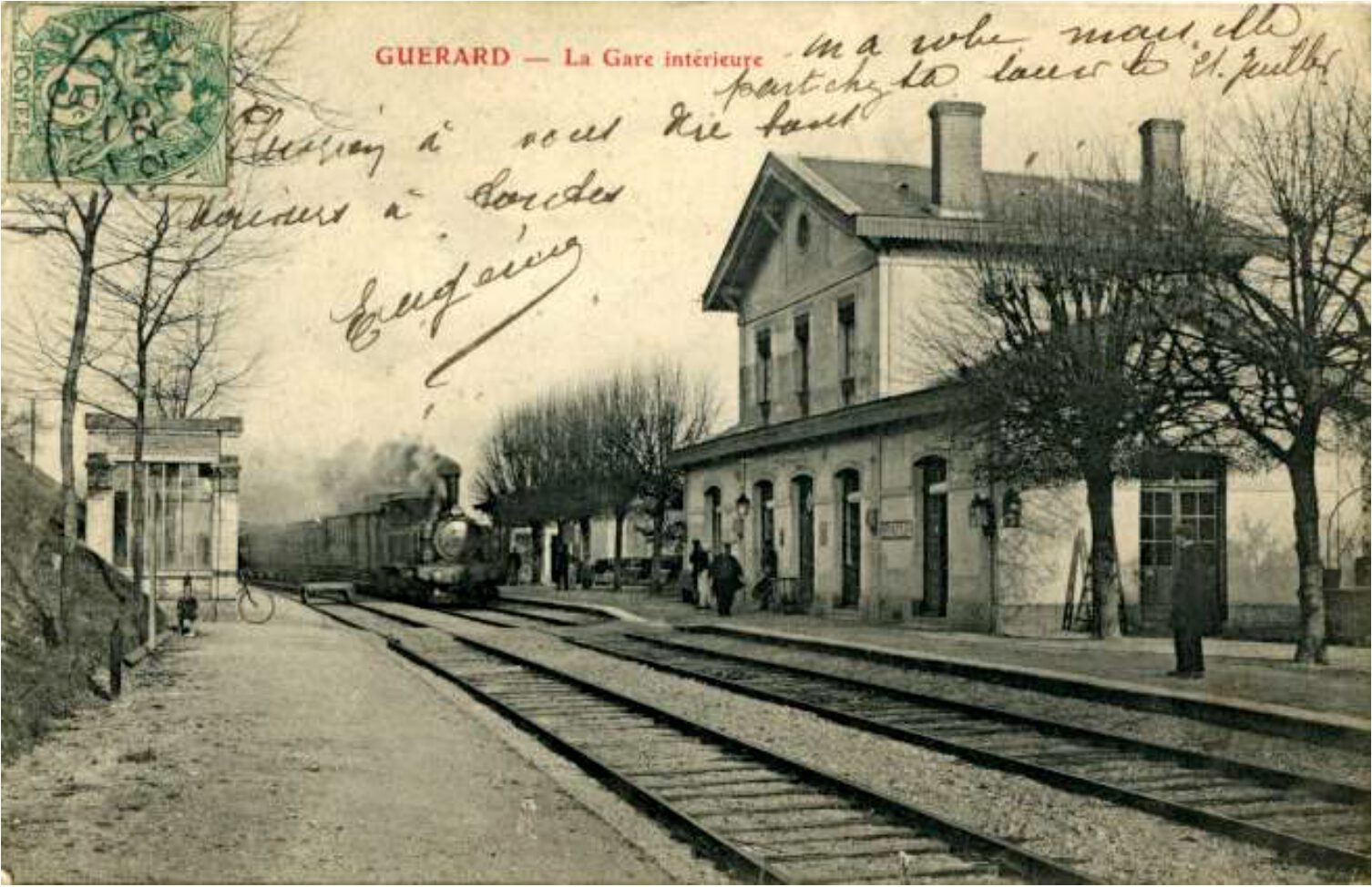

En 1862, la place libérée accueille la mairie actuelle, ornée d’une sculpture de Bacchus. Malheureusement la prospérité viticole du village ne durera pas : le vin de Guérard souffre de la concurrence des vins du sud dès l’arrivée du chemin de fer. La crise du phylloxera dans les années 1880-90 donne le coup de grâce.

Les exploitations agricoles se tournent désormais vers les céréales et l’élevage.

Le XXe siècle débute par un déclin démographique sévère : Guérard ne compte plus que 930 habitants en 1946, et 913 en 1968. Mais la tendance s’inverse à partir de 1953, avec la construction des premiers lotissements (La Binache) et résidences secondaires.